お知らせでもお伝えしましたが、今年6月から窓口でお支払いする医療費が幾つか変更になります。日本の保険医療制度は、国民全員に加入が義務付けられる公的医療制度であるため、病気やけがなどの際に保険証を提示すれば、誰でも必要な医療行為(診察、治療、処方など)を受けられます。この医療行為の対価として支払われる費用は「診療報酬」と呼ばれ、それぞれの医療行使で厚労省が定めた点数がつけられ(1点=10円)、個々の医療行為の合計点数(金額だと点数×10円)が最終的な医療費としてかかります。そのうち、自己負担分(原則3割※年齢や所得に応じて異なる)は患者さんが、残りは加入している医療保険者が、医療機関に支払うことになります。

例えば発熱や咳などの風邪症状である医療機関を受診したとしましょう。初診料288点に加えて、インフルエンザ検査費用 139点、判断料 144点、処方箋料 68点などが加算され、合計点数 731点 (=7,310円)、3割負担の場合2,190円が自己負担金として窓口でお支払いする必要があります。

この診療報酬は2年に1回定期的に見直し(改定)があり、今年度がちょうど改定の年度になります。例年は4月に改訂されますが、4月は職場の異動や公的システムの変更が多く発生するため、本年度から6月に改訂されることになりました。しかし、本年度は多くの改定項目がありそれを政府も医師会もほとんど説明する間もなく6月1日から変更となるため、現場に大きな混乱を招くのではないかと危惧しています。

最終的には現在の政治が決めた改定項目ですが、その背景についてここでご説明したいと思います。

① 物価高に対する基本料の引き上げと医療従事者の処遇改善

現在、コロナ禍後の急速な需要拡大やウクライナ情勢に端を発したエネルギー費用の高騰、円安の影響で著しい物価高になっているのは周知の通りです。医療機関でも同様で月々の電気代、医療材料費、薬の値段、医療機器の販売価格やメンテナンス費など維持費が上昇しています。その一方で、先ほど説明した「診療報酬1点=10円」は政府が定めた全国一律の値段(公定価格)であり、どんなに社会情勢や物の値段が変わっても1963年以降1円も変わっていません。昭和30年代の10円と、令和6年の10円ってお金の価値が全然違いますよね?本当に不思議な話です。1点=10円が変わらない以上、医療機関の運営を維持するためには、物価の高騰に合わせて初診料や再診料の点数を変更するのが当たり前と思われますが、今回変更になった点数は初診料+3点 (+30円)、初診料+2点 (+20円)と本当に微々たるものでした。世の物価高騰に合わせて職員の賃上げがどの企業も求められています。大手企業で5.5%(19,000円 ) 、中小企業でも4.7%(12,000円)の昇給と報告されています。一方で、医療従事者の昇給率は2023年で2.0%も満たない悲惨な状況でした。このままでは医療の担い手自体が減ってしまいます。そこで政府は、2.5%の昇給を目指すべく、診療報酬に加算することで得られる収入を看護師や検査技師などの医療従事者(ただし医師、事務職員は除く)の賃金改善に全て使用することを条件に「外来ベースアップ評価料」を新設しました。当院もつい昨年度まで「発熱外来」で奮闘してきた看護師、検査技師、さらにはコロナ禍であっても感染防御をしつつ栄養指導やリハビリを継続してきた栄養士や理学療法士の頑張りに報いるために、処遇改善に努め今回の「外来ベースアップ評価料」を算定しますが、初診時 6点 (60円)、再診時 2点 (20円) とこちらも微々たる加算となりました。計算上、この加算だけでは1人当たり3000円程度の昇給しか叶わず、とても中小企業の昇給率には及びません。企業努力と言っても診療報酬は政府が決める以上、勝手に増やすこともできないためどこの医療機関もスタッフの給与を増やしたくても増やせないのが現実です。

② 医療DX (デジタルトランスフォーメーション) 推進体制整備加算

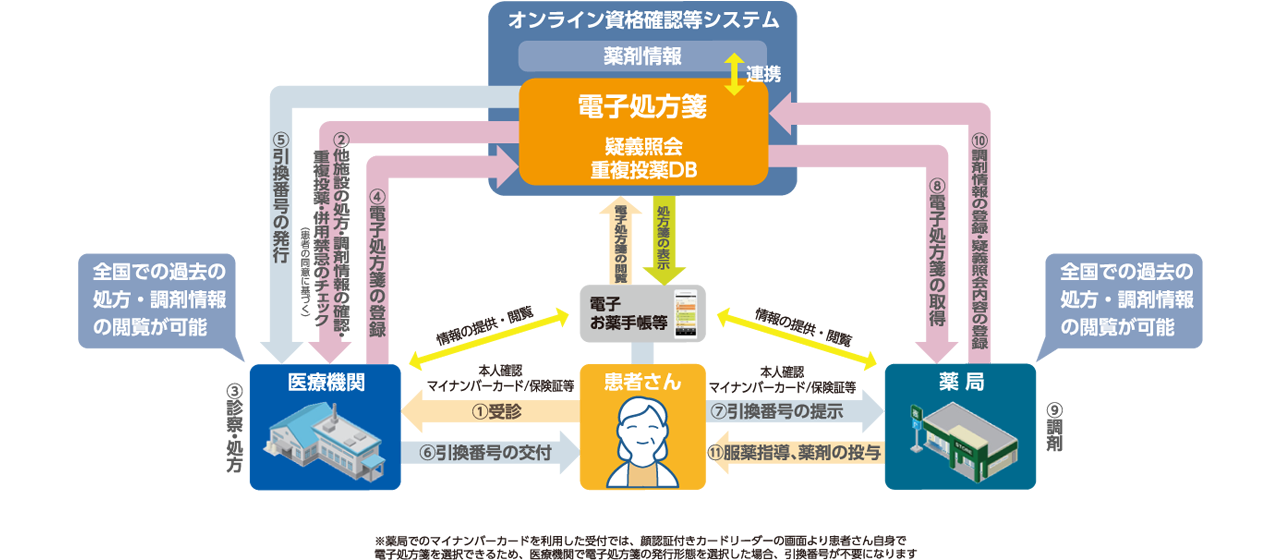

医療情報が極めて高度な個人情報であることから、医療のデジタル化は大変遅れていました。その遅れが社会的に露呈されたのが、皮肉にも新型コロナウイルス感染症の流行でした。どの企業もインターネットさえ繋がっていれば自宅で在宅ワークとして業務が可能でしたが、医療だけは対面診療が原則でありオンライン診療は僻地などの医療過疎でしか認められていませんでしたが、コロナをきっかけにようやく第4の診療スタイルとして確立されてきました。また、医療情報はクラウド化されておらず、外からアクセスすることが困難であり、もっと言えば電子カルテも各医療機関で別々のベンダー(販売業者)のシステムを導入しているため、互換性がなく使用方法も大きくことなり医療機関が異なれば、その患者さんの情報を共有できず、検査や処方薬剤が重複するような事態が起こります。そこで政府は、現在のオンライン資格確認のシステムを利用し、医療機関や薬局などがネットワーク経由で電子カルテ情報を共有できるサービス「電子カルテ情報共有サービス」の導入を進めています。このサービスが稼働すれば、診療情報提供書や退院時サマリーなどの文書情報、患者さんの傷病名やアレルギー、検査、処方に関する医療情報、特定健診などの健診情報を複数の医療機関で共有することができるようになります。さらに、お薬処方については、複数の医療機関・薬局にまたがるお薬の情報を医師・歯科医師・薬剤師に共有できるシステム「電子処方箋」の導入を積極的に進めており、令和6年度内に概ね全ての医療機関及び薬局の導入を目標としています。しかし、いずれのシステムも導入する医療機関にとっては、オンライン資格確認システムの導入、現行の電子カルテのシステム変更など整備に係る複数のコストが発生するため、その費用を充填するために、初診時8点 (80円、月1回)の加算が新設されました。

政府は医療DX化を躍起となって進めていますが、肝心要のマイナンバーカード自体の普及が低迷しています。そこで、医療情報取得加算(マイナンバーカードを利用した場合に初診時1点、利用しなかった場合は初診時3点)を策定し、国民へカードの利用を促していますが、果たして2点程度のメリットでどこまで普及するのかは不透明です。

③ 外来感染対策向上加算、連携強化加算、サーベイランス強化加算

2020年に初めて感染が確認された新型コロナウイルス感染症。当時は感染すると重篤な肺炎になるという得体のしれない未知のウイルスに対して、当時のクリニックではN95マスクも防護服もフェイスシールドの備蓄もないまま、普通のサージカルマスクの装着だけで、検体を採取し診察をしていました。しかし、その結果、医療従事者へ感染が波及し、入院病床や介護施設へと二次感染が広がったのは記憶に新しいところです。第二の新型コロナウイルスはまたいつやってくるか分かりません。そこで、政府は平時より診療所であっても適切な感染防止対策の実施(標準防護具の装着、動線の分離、消毒、換気)や地域の医療機関同士で連携して実施する感染対策に対して加算を新設しました。実際、当院では札幌禎心会病院と連携し、定期的にWebカンファレンスで札幌市内の感染状況の共有や、感染制御チームにより、クリニックにおける感染対策の定期的な指導を受けております。また、OASIS(診療所における抗菌薬適正使用支援システム)に登録しており、使用した抗菌薬を入力し、その集計結果によって果たして使用が適切であったかどうか、全国の診療所と比較することができますので、抗菌薬の適正使用にも大変役に立ちます。

このようなクリニック実施している感染対策向上のための試み(6点)、基幹病院との連携(3点)、Webでの抗菌薬登録システム(1点)、合計10点は初診・再診に関わらず、月一回まで加算が可能であり、当院はかかりつけ患者さんが安心して受診できるよう、上述した感染対策を十分に講じておりますので、そのための費用としてご理解頂ければ幸いです。

この他にも説明できていない色々な変更点が6月からありますが、それはまだ次回の機会にお伝えします。

このように、様々な経緯によって本年度の診療報酬が大きく変更になりましたので、どうかご了承のほど何卒よろしくお願い申し上げます。